安土桃山時代に始まるキリシタン哀史

日本最初のキリシタン大名「大村純忠」が治めていた時代は、領民の殆どがキリシタンであり、全国の4割、約6万人もの信徒がいました。また、純忠は、西洋との交流が少なかった鎖国時代の中にあって、長崎港の開港、天正遣欧少年使節をローマに派遣するなど、歴史的に大きな役割を果たしました。しかし、豊臣秀吉による伴天連追放令により、キリスト教に対する弾圧が始まり、大村には弾圧の歴史を物語る史跡が残っています。「放虎原殉教地」、「胴塚跡」、「首塚跡」、「獄門所跡」、「妻子別れの石」などが残っています。

-

キリシタン史跡「鈴田牢」MAP

元和3年(1617年)より同8年まで、外国人宣教師ら30数名を閉じ込めた牢屋の跡です。

周囲も天井も竹の柱で囲まれた鳥籠のような部屋で、広さは奥行6.6m、間口4.6m、横に寝ることも身動きさえ自由にはできなかったと伝えられます。

2名牢死、スピラノ神父ら25名は元和8年9月長崎へ護送され、翌10日西坂において、フランコ神父ら8名は12日放虎原(ほうこばる)で殉教しました。 -

胴塚跡MAP

桜馬場の国道添いの西側に胴塚跡があり、131人の胴体は2カ所に穴を掘り埋めたと伝えられています。

150m南に青銅の祈りの像が建っています。 -

首塚跡MAP

胴塚より北方約500m離れた榎の根元に殉教者131人の首を埋めたと伝えられています。

首と胴を別々に埋めたのは、キリシタンの妖術で連ながるのを恐れたためといわれます。

今は何代目かの榎のそばに立派な殉教顕彰碑が建てられています。 -

獄門所跡MAP

郡崩れの際、処刑された131人の首を塩づけにして、ここで20日間晒(さらし)首にし、世人へのみせしめとしました。

今は白亜の無原罪の聖母像が建てられ、遠い昔の殉教者たちの霊をやさしく慰めています。 -

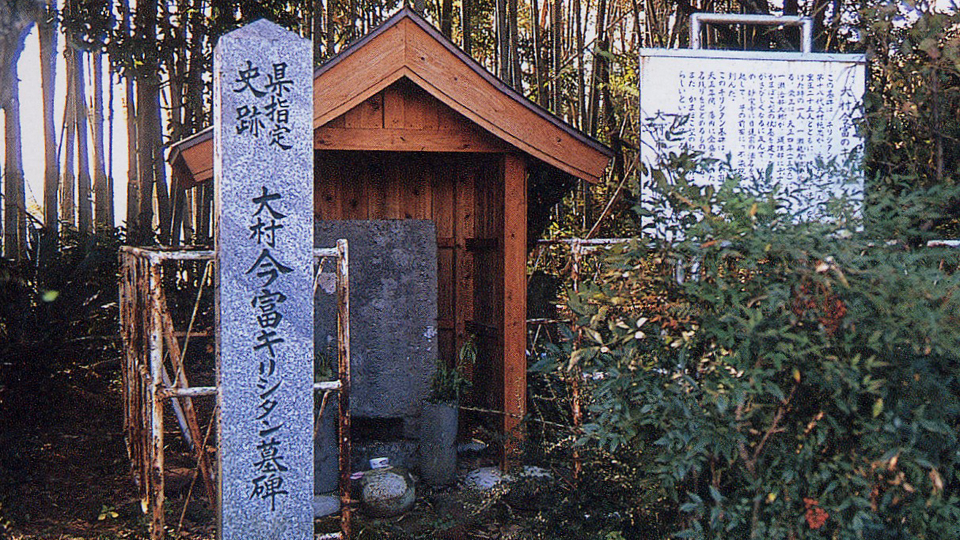

今富のキリシタン墓碑(県指定史跡)MAP

大村家の家臣の墓と伝えられるキリシタン墓碑、後にキリシタンを偽装するために底面を正面に直立させ、仏式のように見せています。キリシタン墓碑としてはわが国でも最も古いようで、またかまぼこ型の起立墓碑は全国でも珍しいといわれています。

-

妻子別れの石MAP

受刑者たちは、ここで妻子と水盃を交して最後の別れを告げ、殉教地(斬罪所)へひかれていきました。

現在別れの石数個が残っており、俗に「涙石」とも呼ばれ今でも苔が生えないと伝えられています。